Violenza di genere e linguaggio sessista nelle sentenze

in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 9 – ISSN 2499-846X

L’ennesima aggressione ad una donna da parte dell’ex marito con brutale pestaggio che le ha sfigurato il volto, con danni permanenti, ha sollevato reazioni di sdegno da parte dell’opinione pubblica e di tutte le parti politiche, per avere il Tribunale di Torino condannato l’ex marito solo per le lesioni, comminando una pena mite, assolvendolo, invece, dal reato di maltrattamenti in famiglia (Sent. Trib. di Torino, sez. III pen., n.2356 del 4.6.25, dep. il 24.7.25).

Lungi dal voler invadere l’indipendenza e l’autonomia del giudice nella decisione e nel massimo rispetto dei principi costituzionali democratici dell’esercizio della giurisdizione e della separazione dei poteri, dopo aver attentamente esaminato le integrali motivazioni della sentenza, non ci si può esimere dal criticare duramente la grave vittimizzazione secondaria che si è verificata ai danni della persona offesa, costituita parte civile nel processo penale (definita “portatrice di macroscopici interessi personali e patrimoniali”), a causa del linguaggio intriso di stereotipi di genere, ultronei e gratuiti, senza che ciò avesse rilievo per l’accertamento della responsabilità.

La sentenza, infatti, da un lato ha colpevolizzato la vittima in quanto donna adultera (con giudizi morali circa l’ipotesi che la stessa avesse iniziato la relazione col nuovo compagno prima di comunicare al marito la sua intenzione di separarsi e circa le modalità poco sensibili con cui l’avrebbe comunicato), dall’altro lato ha giustificato la violenza dell’imputato, minimizzandola, quale “espressione del risentimento di un uomo ferito dalla condotta della moglie“, “risentimento – molto umano e comprensibile per chiunque – derivante dal sapere che un estraneo trascorreva del tempo nella casa che per 20 anni era stata la sua dimora familiare e si sostituiva a lui nel rapporto con i figli”, “e come dargli torto?”, “L’amarezza per la dissoluzione della comunità domestica era umanamente comprensibile”.

La CEDU ha condannato più volte l’Italia, sottolineando l’importanza del ruolo della magistratura nella lotta alla violenza maschile contro le donne, in ossequio alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), nonché alle Direttive, Raccomandazioni e Risoluzioni del Parlamento Europeo. Per la Corte EDU, infatti, i processi e le sanzioni hanno un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere. “È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria attraverso l’uso di un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che mina la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario” (vedi sent. CEDU 27.5.21, J.L. c/Italia, ricorso n.5671/16).

Tali principi erano in parte già stati espressi con la sentenza CEDU 28.5.15, Y. c/Slovenia (ricorso n. 41107/10) e sono stati ribaditi, incidentalmente, in un caso di violenza sessuale commessa sul posto di lavoro, nella recentissima sentenza CEDU 4.9.25 c/Francia (ricorso n. 30556/22), con cui si è affermato che nello svolgimento del procedimento, parallelamente alla garanzia dell’effettivo rispetto dei diritti della difesa, le autorità giudiziarie devono garantire la tutela dell’immagine, della dignità e della vita privata delle presunte vittime. La Corte ha ribadito che è essenziale evitare di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a vittimizzazione secondaria, utilizzando un linguaggio colpevolizzante e moralizzatore che può scoraggiare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario. Qualora l’indagine abbia portato all’avvio di un procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, tale obbligo procedurale si estende anche alla fase del processo (vedi CEDU Z. c/Bulgaria, 28 maggio 2020, ricorso n. 39257/17).

Orbene, le espressioni sessiste utilizzate nella sentenza di Torino sono intrise di pregiudizi verso la donna fedifraga che avrebbe distrutto il matrimonio, alimentando “una specifica condizione di stress” nell’ex marito, che le avrebbe sferrato un “solo” pugno in una “sola” occasione (minimizzando così la brutale aggressione che avrebbe potuto condurre alla morte della donna) ritenendosi l’unico uomo autorizzato a poter entrare nella casa ex familiare. Secondo il Tribunale, la violenza usata (ridotta a “lo sfogo”) deve essere inserita nel “contesto che tenga conto delle cause (segnatamente di comportamenti non ineccepibili della vittima)”. Ecco che il brutale pestaggio, anche ai danni della madre, del padre e del cognato della donna, ritenuto provato e per il quale vi è stata condanna, diventa per il Tribunale “un unicum legato alle contingenze sopra descritte”!

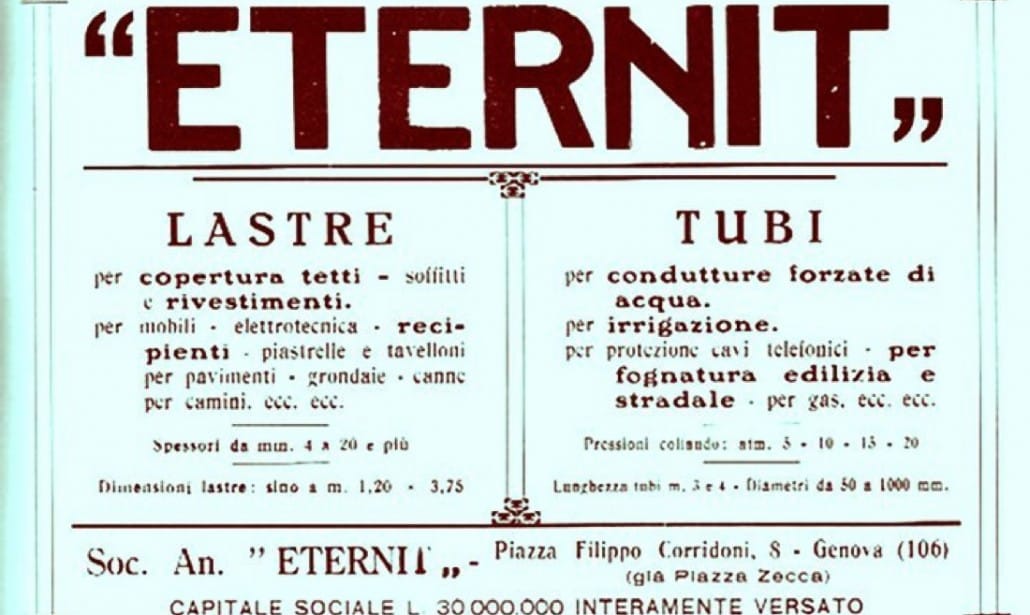

Ciò conduce ad un arretramento culturale che fa riaffiorare alla memoria le tristi pagine del nostro ordinamento, laddove vigeva la discriminazione di genere nel codice penale con il reato di adulterio solo per la donna (dichiarato incostituzionale nel 1968), l’attenuante del delitto d’onore (abrogata solo nel 1981, unitamente al matrimonio riparatore) e la violenza sessuale, inquadrata come un reato contro la moralità pubblica, con norme risalenti al Codice Rocco, fino alla L. 66/1996, con cui è divenuta un delitto contro la persona e la sua libertà sessuale (finalmente è stata riconosciuta l’autonomia e l’integrità della donna!). Questo implicava che l’offesa era considerata un’offesa alla morale e non alla libertà individuale.

Si auspica una formazione obbligatoria specialistica specifica di tutti gli operatori del diritto che si occupano di violenza domestica e di genere, perché tale arretramento culturale emerge troppo spesso tra gli stessi giuristi, che tutt’oggi – solo alcuni fortunatamente – negano la violenza di genere.

Come citare il contributo in una bibliografia:

M. T. Zampogna, Violenza di genere e linguaggio sessista nelle sentenze, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 9