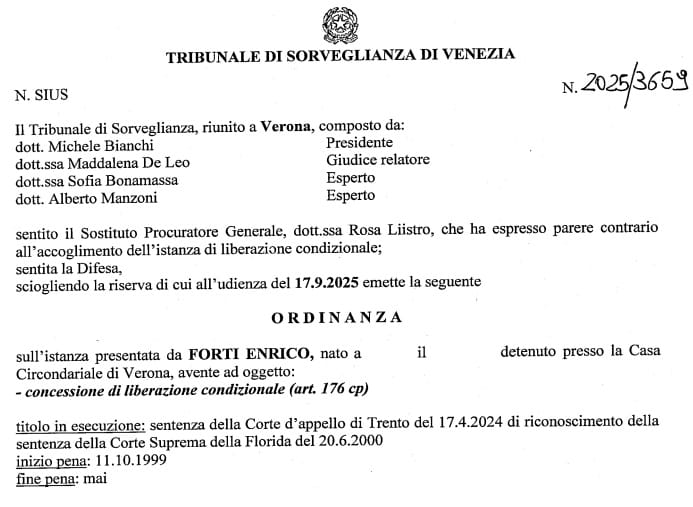

Caso Chico Forti: l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza non ha concesso la liberazione condizionale

Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Ordinanza, 17 ottobre 2025

Presidente dott. Bianchi, Relatore dott.ssa De Leo

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Venezia si è pronunciato – rigettandola – sull’istanza attraverso cui era stata chiesta la liberazione condizionale (art. 176 с.р.) nell’interesse di Enrico Forti (detto Chico).

Il Tribunale di Sorveglianza prende le mosse ricordando come, a seguito del riconoscimento della sentenza straniera da parte della Corte d’appello di Trento con sentenza 17.4.2024, per la prosecuzione della sua esecuzione secondo il disposto degli artt. 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (ratificata e resa esecutiva con la legge n. 334/1988), Chico Forti sia giunto in Italia il 18.5.2024.

La liberazione condizionale – si legge nell’ordinanza – «rappresenta il massimo beneficio che può essere concesso al condannato e i suoi presupposti sono ben delineati dall’art. 176 c.p. In tal senso, sono necessari: 1) un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento; 2) l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle; 3) l’espiazione della quota pena richiesta dalla norma (nel caso di specie, trattandosi di persona condannata all’ergastolo, la quota di pena da espiare è pari a 26 anni)».

Se con riferimento all’ultimo presupposto, «la quota pena risulta espiata, avendo Forti espiato oltre 26 anni di pena», secondo il Tribunale «non si ravvisano invece i requisiti del “sicuro ravvedimento” e dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero dell’impossibilità di adempierle».

1. Quanto al primo aspetto – si legge nel provvedimento – «la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la nozione di “ravvedimento”, che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato, durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte e a formulare, in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all’osservanza della legge penale in precedenza violata».

Tale valutazione – che non si deve esaurire nella mera verifica della partecipazione all’opera di rieducazione – «deve tener conto della gravità del reato (il titolo e la gravità dei reati costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato), della capacità a delinquere palesata dal condannato, del comportamento tenuto nella fase dell’esecuzione della pena (rapporti con i familiari, con gli operatori penitenziari, con gli agenti e con i compagni di detenzione, lo svolgimento di un’attività lavorativa o di studio), del percorso rieducativo, della gestione di eventuali benefici penitenziari, dell’interessamento nei confronti delle vittime del reato e degli eventuali gesti concretamente riparativi in favore delle vittime».

Ciò premesso, secondo i giudici «non sono emerse manifestazioni di interesse per i parenti della vittima del reato – anche soltanto sul piano morale – né sarebbe emersa, in alcun modo, la volontà di Forti di eliminare o comunque attenuare le conseguenze materiali derivanti dal reato nei confronti dei familiari della vittima», posto che «la dichiarazione di innocenza da parte di Forti rispetto all’omicidio per il quale è stato condannato non fa venire meno il dovere di attivarsi in favore delle vittime del reato (che, all’esito dei giudizi, risulta definitivamente attribuito al condannato)».

Inoltre, «non si può non notare che nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato […] ci si limita a riportare la posizione di innocenza assunta da Forti, precisando sbrigativamente che vi è scarso approfondimento da parte del detenuto dei fatti specifici: ritiene questo Tribunale che tale approfondimento non è incompatibile con la dichiarazione di innocenza da parte di Forti, ed anzi sarebbe congruente rispetto ad una consapevolezza reale interiorizzata della situazione vissuta».

Dalla lettura delle relazioni di osservazione – aggiunge il Tribunale – «non emergono neppure sentimenti di colpa o di autentico dispiacere per i familiari della vittima né per i propri familiari: il detenuto non appare in alcun modo sensibile rispetto al dolore cagionato sia alla famiglia delle vittime sia alla sua».

Ne consegue che «la sola condotta corretta, disponibile, partecipativa tenuta da Forti (benché apprezzata e necessaria per poter fruire degli altri benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, quali permessi premio, lavoro all’esterno, semilibertà) non sia sufficiente a far ritenere sussistente una comprensione autentica del disvalore delle condotte poste in essere, una convinta revisione critica delle pregresse scelte e, quindi, un sicuro ravvedimento».

2. Quanto al tema dell’adempimento delle obbligazioni civili – aspetto, questo, che a sua volta costituisce un indice rivelatore del ravvedimento del condannato – secondo il Tribunale «la documentazione prodotta non sarebbe sufficiente a provare l’impossibilità di adempiere le obbligazioni da parte di Forti», posto che la disponibilità della somma indicata negli atti «consente non solo di pagare le spese processuali e le spese di mantenimento, almeno per quanto riguarda la detenzione in Italia, ma anche di assolvere – almeno parzialmente – gli obblighi risarcitori/riparatori nei confronti dei congiunti della vittima».

Con riferimento all’argomento difensivo fondato sulla assenza di costituzione di parte civile e sul fatto che non siano pervenute richieste di risarcimento (ma, anzi, vi sarebbe stata una implicita rinunzia al credito da parte dei familiari della vittima), il Tribunale ha evidenziato che se, da un lato, è vero che «rispetto alla impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili rileva ogni causa non imputabile al condannato che renda concretamente impossibile il soddisfacimento totale o parziale dell’obbligazione», dall’altro, è anche vero che «nel caso in esame non sussiste alcuna causa non imputabile al condannato che renda concretamente impossibile il soddisfacimento almeno parziale».

Sotto questo punto di vista – prosegue il Tribunale – «i congiunti della vittima (padre e fratello) sono identificati e reperibili e la lettera scritta dal solo fratello della vittima (non anche dal padre) e diretta al Governatore della Florida (e non a Forti) non può essere considerata una rinuncia al credito, trattandosi, infatti, di una lettera scritta dal fratello della vittima a sostegno della concessione della grazia a Forti, ritenuto da questi innocente (lettera da cui, peraltro, non risulta alcuna offerta risarcitoria da parte di Forti rifiutata dal fratello della vittima)».

Da ultimo, secondo i giudici «la non opposizione all’estradizione da parte dei familiari della vittima non può comunque essere equiparata ad una rinuncia al credito, posto che non risulta mai stata essere effettuata una offerta risarcitoria da parte di Forti, nonostante la disponibilità di una somma di denaro che gli consentirebbe di assolvere almeno parzialmente agli obblighi risarcitori».